个人简介

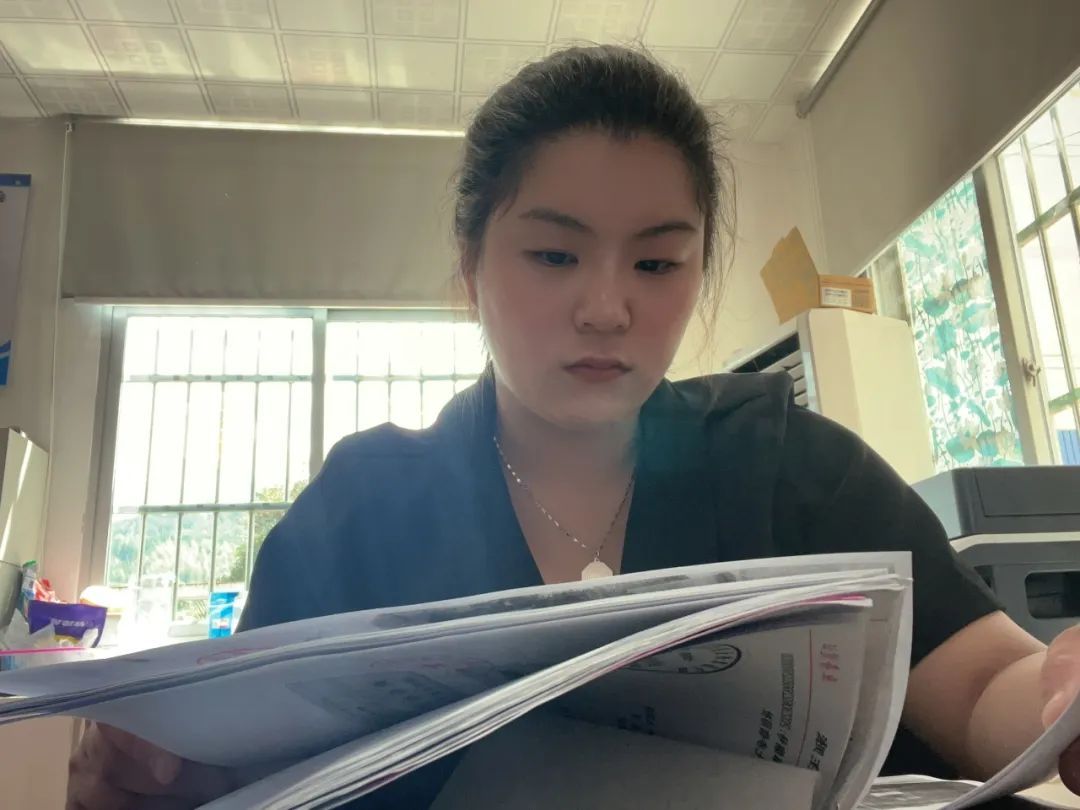

岳妙佳,女,泉州海洋职业学院经济管理学院2019级工商企业管理专业学生。2023届服务乡村振兴计划大学生志愿者,现服务于宁德市周宁县七步镇人民政府。

经验分享

基层工作是一本厚重的教科书,它教会我褪去书生气、沾染泥土香,更让我在实践中重新审视自己的角色与使命。

一、从“旁观者”到“参与者”的身份转变

初到乡镇时,我对基层工作的认知停留在“政策执行者”的层面,认为只要按部就班完成任务即可。但随着深入走访村落、与企业主促膝长谈,我逐渐意识到:文旅资源的沉睡、传统产业的困境、数字化鸿沟的存在,无不呼唤着更具创造力的解决方案。这种认知的颠覆让我明白,基层工作者不仅是政策的“传送带”,更应是问题的“解码器”、创新的“催化剂”。唯有主动跳出事务性工作的惯性思维,才能真正为乡村振兴注入活力。

二、从“标准化”到“在地化”的思维突破

在大学课堂中,我们习惯用标准化模型分析问题,但基层的复杂性远超理论框架。文旅宣传方案的制定不能简单套用城市模式,工业企业的数字化转型也需考虑乡土实际。这让我领悟到:基层工作既要“抬头看路”把握政策方向,更要“低头寻钥”挖掘本土特色。任何脱离实际的设计都是空中楼阁,唯有将宏观战略与微观需求有机结合,才能让政策落地生根。

三、从“短期服务”到“长期价值”的理念升华

基层工作不仅是完成考核指标,更是守护文化根脉、培育发展动能的长久事业。这种使命感让我重新定义志愿服务的意义——我们不是匆匆过客,而是播撒火种的耕耘者。每一份努力都可能成为撬动未来的支点,这种认知让我在面对琐碎工作时多了一份敬畏与坚持。

工作心得

基层实践如同熔炉,既考验情怀定力,更锤炼实战本领。在文旅与工信工作的交织中,我逐渐摸索出三条核心经验。

一、培育“系统思维”,破解碎片化困局

乡镇工作千头万绪,文旅推广与产业升级往往相互交织。初期我曾陷入“头痛医头”的误区,后来逐渐学会用系统视角梳理问题:纵向贯通:将上级政策与乡镇禀赋精准对接,例如在数字乡村建设中,既落实基础设施布局要求,又着重开发适合本地农产品的电商培训课程。横向联动:打破部门壁垒,促成文旅办、经发办、农业办协同作战,在特色小镇创建中实现文化挖掘、产业培育、生态保护三位一体。这种思维转变让我意识到,基层工作不能“单兵突进”,必须善于整合资源、构建生态。

二、锻造“创新意识”,激活乡土内生动力

面对资源有限、基础薄弱的现实,我深刻体会到“因地制宜的创新才是真创新”。在文旅领域,摒弃盲目模仿网红景区的做法,转而聚焦“小而美”的体验设计,通过挖掘村落故事、活化非遗技艺,打造具有情感共鸣的文化载体。在工信领域,避免追求“高大上”的技术堆砌,注重培育企业数字化转型的基础能力,例如通过组建互助小组,让先行企业带动后进者,形成渐进式升级路径。这些实践让我懂得,基层创新不在于技术的新颖度,而在于解决问题的精准度。

三、修炼“共情能力”,筑牢群众工作根基

无论是动员村民参与古宅保护,还是说服企业主接受数字化改造,单靠行政指令往往收效甚微。我逐渐学会:用脚步丈量民情,定期走访让群众感受到真诚,而非“走过场”的调研才能真正听到痛点。用语言传递价值:将专业术语转化为方言俗语,用“降低物流成本就是多赚辛苦钱”等通俗表达赢得信任。

基层工作是一场没有终点的修行,它教会我:真正的成长不在于做出多少显性成绩,而在于培养出直面复杂问题的勇气、服务群众的情怀、创新求变的智慧。未来,我将继续以“小学生”的姿态向实践学习,以“创业者”的激情攻坚克难,努力在乡村振兴的壮阔画卷中写下属于青年志愿者的注脚。正如那田间地头的秧苗,唯有深深扎根,方能迎来金秋的丰硕——这或许就是基层岁月赋予我的最好答案。